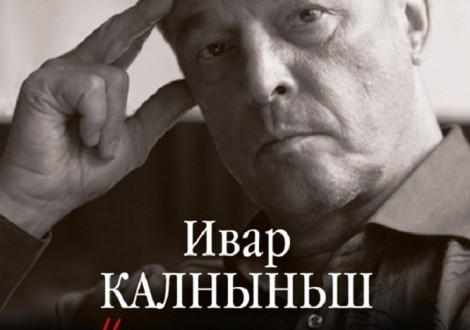

Знаменитый актёр рассказал о детстве, юности, любви, своих фильмах и общем советском прошлом. В России, в издательстве «АСТ», вышла книга Ивара Калныньша «Моя молодость — СССР». Для «Субботы» эта книга особенно дорога. Её литературным редактором стала наша коллега — журналист Елена Смехова.

А в основу легли сюжеты из интервью Ивара Калныньша «Субботе» за 20 лет.

* * *

Книга автобиографическая, откровенная и немного ностальгическая. Ивар Калныньш с теплотой вспоминает о знаменитых коллегах и с юмором — о советских реалиях: худсоветах, диктовавших, что и как нужно играть артисту, первых выездах на гастроли за рубеж, антиалкогольной кампании, актёрских бригадах и шефских концертах под девизом «Искусство — к станкам!».

В книгу включены отрывки из интервью разных лет, истории со съёмочных площадок и уникальная коллекция фотографий из личного архива Ивара Калныньша.

Публикуем фрагменты из книги с разрешения автора и издательства «АСТ».

О сотрудничестве с «Субботой» Ивар Калныньш рассказывает так: «Эту книгу мне помогает писать рижский журналист Елена Смехова из газеты «Суббота», с которой мы знакомы много лет. Привлечь профессионала к работе над книгой для меня абсолютно нормально: русский язык, несмотря на то, что я совершенствую его постоянно, для меня всё-таки не родной.

Как проходила наша с Леной работа над книгой? Очень просто. Мы садились и разговаривали. Откровенно, долго и обо всём на свете».

В автобиографическую книгу артиста также вошли интервью журналиста Елены Смеховой, которые публиковались в «Субботе» в разные годы.

Детство на Звёздной улице

…Я сижу на подоконнике. Пятилетний, загорелый до черноты и абсолютно счастливый. В руке — конфета. Мне её дал Кривой Янка с нашего двора, калека. За то, что я — единственный из сверстников — его не дразнил.

Мама объяснила, что нельзя смеяться над людьми, которые не такие, как ты. И я это крепко запомнил…

Где-то вдалеке визжит пила. Тянет стружкой, скошенной травой и свежесваренным крыжовниковым вареньем. Душно! Наш старенький дом вздыхает от жары. Ветер перебирает занавески на окнах, и они трепещут как паруса. А вверху облака — сливочные, будто взбитые венчиком, какие бывают над Ригой только в августе…

Я родился в первый августовский день 1948 года. Моё детство прошло в Риге на улице Звайгжню, что в переводе на русский язык означает «Звёздная». Несмотря на красивое название, никаким гламуром на нашей улице не пахло.

Обычная рабочая окраина. Скромные домишки с печным отоплением, несколько деревьев посреди двора, и по периметру — огромные поленницы дров, на которые вечно кто-то из ребятни отчаянно влезал и также отчаянно срывался вниз, ободрав в кровь руки и ноги.

Нас, детей-сорванцов, был целый двор. Как в романе Яниса Гризиньша и в фильме Ады Неретниеце «Республика Вороньей улицы». Когда я смотрю эту картину, то всегда вспоминаю своё детство на Звёздной. Сегодня это тихий престижный центр со старинными домами, центральным отоплением — и никаких поленниц…

Напротив нашего дома находилось что-то вроде клуба, в котором работали различные кружки, приобщавшие подростков к танцам, рисованию, лепке, музыке и хоровому пению. Мы, ребятня из окрестных домов, почему-то называли этот очаг культуры «Банькой». И вместо того, чтобы заняться в «Баньке» чем-то общественно полезным и расширяющим кругозор, предпочитали целыми днями висеть на заборах или штурмовать поленницы с таким рвением, точно это был Эверест. Замечаний нам особо никто не делал — наши родители работали, и у них были дела поважнее.

Бабуля Юле

Дедушек своих я никогда не видел, они умерли ещё до моего рождения.

А вот бабушку Юле, мамину маму, отлично помню. Уникальная была женщина. Она осталась вдовой, когда дед погиб в Японскую войну, одна с восемью детьми на руках. И всех поставила на ноги.

Летом, когда мы с мамой и вся наша многочисленная родня приезжали к ней на хутор в Латгалию, бабушка порой нас… путала. Немудрено, если к тебе едет целая детская армия! У тёти — шестеро детей, у моей мамы — четверо, у дяди — ещё четверо… Целый колхоз внуков! Как всех упомнишь?

Бабуля Юле была с характером: строгая, властная, без сантиментов. Могла запросто телёнка убить. Она не говорила, а отдавала команды — чётко, безапелляционно, хорошо поставленным голосом. И все её слушались. А ещё она была мастерицей на все руки. Из старых обрезков ткала замечательные коврики, которые потом раздаривала соседям и родственникам.

По тем временам любые материалы для рукоделия были в большом дефиците, а потому бабушка всегда просила нас привезти из города «ненужные тряпки», и мы добросовестно тащили в село баулы со старыми майками и рубашками. Бабушка брала ножницы, разрезала их на ленточки… И из этого, как сейчас сказали бы, секонд-хэнда у неё получалось настоящее чудо — яркие пёстрые половички, похожие на радугу.

За своим станком она сидела гордо, по-королевски выпрямив спину, и со строгостью взирала на нас, городских внуков. Помню, подошёл к ней поближе, залюбовался узором коврика… «Ты чей будешь? — строго спросила бабушка Юле. «Сын Анны», — ответил я робко и тут же получил задание: «Вот что, сын Анны, пойди в большую комнату и принеси мне с комода коробку с нитками».

Мама очень следила за тем, чтобы мы все, братья и сёстры — родные и двоюродные — помнили своё родство и дружили между собой.

Умирая, она просила нас не забывать друг о друге и хотя бы раз в год собираться вместе.

К сожалению, выполнять мамин завет не всегда получается: у каждого свои дела, семьи, заботы. Но однажды, уже после маминой смерти, мы всё же собрались и нарисовали своё родовое дерево. На нём получилось более 70 веток — с разными фамилиями, разными судьбами и географией: от Латвии до Австралии, где живёт сейчас моя сестра Илга. Не могу сказать, что мы часто видимся или созваниваемся каждый день, но всегда помним: мы семья.

Кино: вчера и сегодня

Кино ворвалось мою жизнь очень рано и внезапно как тайфун: буквально со второго курса меня стали приглашать сниматься в фильмах.

В ту пору телевидение ещё не захватило тех позиций, которые удерживает сейчас. Это нынче оно властитель дум и душ, учит, воспитывает, навязывает, диктует… А тогда главнейшим из искусств, по определению известного вождя, было кино и только кино. Старое, доброе, в чём-то наивное, но очень грамотное и профессиональное.

Никакой «цифры» в помине не было — только старая добрая плёнка «Свема». А уж если удавалось урвать импортный «Кодак», счастью киногруппы и вовсе не было предела.

Метр плёнки, как сейчас помню, стоил один рубль. На эти деньги в ту пору можно было плотно пообедать. А потому к съёмке каждого эпизода готовились очень тщательно: чем меньше дублей — тем больше экономия. Это теперь работа идёт по принципу «снимаем на всю катушку, а что не получится — вырежем». А тогда всё должно было быть ювелирно точным, в десятку. И, само собой, никаких мониторов — работали «втёмную», нигде на себя со стороны не посмотришь, не оценишь, не переиграешь.. Удивительно, но на качестве фильмов это совершенно не отражалось.

Сложная машина под названием «киносъёмка» запускалась в ту бытность постепенно и основательно. В сценарии всё было прописано до деталей: здесь пошёл крупный план, там проехала машина, тут начинается мелодия, а вот сейчас актёр падает… Художники выставляли эскизы, от руки рисовали костюмы и интерьеры. Всё делалось на совесть.

Это сегодня каждый может прийти на съёмки в своей одежде — режиссёр ещё и спасибо скажет, что тратиться на костюмы не надо! Это сейчас каждый актёр может запросто попасть в ситуацию, когда и сценария ещё толком нет, а фильм уже вовсю запущен. И никто не знает, сколько метров будут снимать, какая музыка прозвучит в кадре, а какая — за кадром.

Доходит до смешного: прихожу на съёмку, мне говорят: «Сегодня мы снимаем сцену разговора с внуком!» — «Но мы вчера уже снимали разговор с внуком», — осторожно напоминаю я. «А это совсем другой разговор с внуком!» — объясняют мне. Как такое возможно? Очень просто! Оказывается, на картине работают несколько сценаристов, и каждый из них написал свой вариант, а поскольку окончательного сценария нет, то я («Ивар, пока ты не уехал!»), должен записать разные версии, авось какая-то и пригодится…

А уж о том, чтобы партнёру в глаза посмотреть, порой и мечтать не приходится: камера-«восьмёрка» позволяет снимать любую сцену без визави, поговорил с компьютером — и ладно. Снято, всем спасибо.

Нет, я не жалуюсь и не ностальгирую по тем временам. Просто рассказываю — как было и как стало. Я не из тех, кто идеализирует советское прошлое. Но мне очень жаль, что сегодня в кино так много случайных людей, и досадно, что славой современного кинематографа обласканы лишь те, кто умеет делать кассу.

Мне безумно жаль советских актёров и режиссёров, создавших настоящие киношедевры, которые умерли в нищете, незаслуженно забытые и униженные тем, что средств не хватает даже на элементарные лекарства.

Помню разговор с режиссёром Эмилем Лотяну, который снял нашумевший фильм «Табор уходит в небо». Кассовый успех был очевиден: картину купили сотни стран мира. «А тебе что с этого?» — спросил я, имея в виду материальную сторону вопроса. «А ничего! — грустно ответил Лотяну. — Зато мне разрешили снимать другой фильм, а могли ведь и не разрешить…»

Как снимали «Театр»

На съёмках фильма «Театр» мне пришлось пережить суперэротическую шоковую сцену.

До съёмок фильма «Театр» я уже был знаком с режиссёром Янисом Стрейчем. «Вот смотри, что я буду скоро снимать», — поделился он как-то со мной и показал сценарий. Я прочёл и пришёл в восторг. От сценария просто веяло гениальной картиной. И я сразу понял: роль Тома — моя.

…Всё для нас в этом фильме было в новинку. Несоветский образ жизни. Буржуазные атрибуты: смокинг, фрак, белые перчатки… Англия 30-х годов, страна, в которой никто и никогда не был. К тому же мы работали в условиях, приближённых к экстремальным, за копейки и не без оглядки на цензуру, которая не дремала.

Помню, снимали эпизод, когда мы с сыном Джулии Роджером, (актёром Петерисом Гаудиньшем) купаемся. По сценарию я, вынырнув из реки, ухожу в кусты с полотенцем, чтобы отжать трусы. В этот момент появляется Джулия Ламберт (Вия Артмане) со своей служанкой, которая несёт за ней кресло. А мой Том, как и положено скромному юноше, смущается.

Сцена, как понимаете, по советским меркам суперэротическая и шоковая: с меня должно было упасть полотенце.

На площадке зашёл спор: как снимать. Режиссёр Янис Стрейч предложил два варианта.

Первый — «шведский», то есть более смелый: полотенце падает, и я на долю секунды остаюсь голым, что достаточно эффектно, но не соответствует моральному кодексу строителя коммунизма, а потому рискует быть вырезанным цензурой.

А второй — «польский», без обнажёнки, что менее эротично, зато отвечает советской морали — а значит, имеет шанс остаться в картине: полотенце падает, но не до конца, я успеваю подхватить его на лету — и никакого стриптиза.

Мы сняли оба варианта. Но в фильм прошёл, конечно же, «польский» как более «высокохудожественный».

Сейчас об этом смешно вспоминать, но тогда худсоветы отсматривали материалы очень тщательно. И зорко следили за тем, чтобы на экране не было никакой аморалки или антисоветчины.

Например, во времена борьбы за трезвость в фильмах строго-настрого запретили выпивать. А мы снимали в это время фильм «Малиновое вино», название которого шло вразрез не только с линией партии, но и со всей антиалкогольной кампанией.

Получилось очень забавно: дело происходит на дне рождения, но никто не пьёт. Никаких бокалов и никаких бутылок. Ни одного тоста. Хозяин отправляется за малиновым вином… и не возвращается, погибает…

И его смерть сразу приобретает символичный оттенок: вот, мол, так будет с каждым, кто выпивает. Смешно? А тогда было в порядке вещей: идеологические игры, в которые играли абсолютно все, никто не отменял, хотя в глубине души никто в них не верил. Сейчас это называется двойными стандартами.

Москва. 80-е

В антрепризном спектакле «Сказки Старого Арбата» я много лет играю кукольных дел мастера Балясникова, коренного москвича.

И думаю, что имею на это право. В 80-е у меня были замечательные встречи на Арбате — я был знаком со многими модными художниками, и мне безумно нравилась атмосфера, царившая в богемных кругах того времени: влюблённости, хулиганство, песни под гитару, разговоры до утра… Можно было запросто зайти в любой дом. С друзьями или друзьями друзей. И тебе повсюду будут рады.

Вот типичная арбатская ситуация того времени: дверь открыта, хозяин-художник спит. На столе наполовину выпитая бутылка. «Не будем его будить. Давай просто посидим, кофе попьём», — говорит мне сопровождающий, который привёл меня в мастерскую друга. Наливаем по чашке, вдруг стук в дверь, а ведь не заперто! — и на пороге ещё несколько наших знакомых по кино или выставкам. «Здрасьте-здрасьте… Вы пришли? А мы уже уходим». — «Ну ладно, тогда пока. Увидимся!» Всё просто: ни ключей, ни задвижек, ни запоров — полная свобода и высочайший градус доверия.

Я и сам мог дать ключ от своей квартиры полузнакомым людям со словами: «Через пару дней вернёте, только, уходя, приведите, пожалуйста, всё в порядок».

Так было в 80-е годы и в Москве, и в Риге… Только в Москве, пожалуй, всё это происходило как-то шире, масштабнее. Тут дело в особой ментальности…

Теперь всё изменилось: в гости — по приглашению, на службу — по рекомендациям, знакомство — по визитным карточкам. Да, я согласен, это очень цивилизованно и по-европейски, но что-то необратимо исчезло… Дух бескорыстности и бесшабашности, что ли?

Не скрою, я иногда грущу по временам, когда двери и души были нараспашку. По приятелям моей молодости, из которых уже кто-то умер, а кто-то не может больше пить. По неожиданным встречам, откровенным разговорам, по роскоши общения и лёгкости на подъём…

Роман с Нонной Мордюковой

У меня была потрясающая встреча с Нонной Викторовной Мордюковой.

Мы выступали в одном гала-концерте в Твери. И после выступления оказались за одним столиком в ресторане гостиницы на первом этаже. Я спустился туда по-простому: как был — в джинсовой курточке, майке, джинсах… Настроился на неформальное общение и пение под гитару. И тут…

Со мной за столом — сама Нонна Мордюкова! Почти что Господь Бог.

Когда режиссёры втолковывали артисту, что нужно выложиться на разрыв показать всё, на что способен, они говорили: «Играй как Мордюкова!» Это означало высочайшую степень профессионализма — лучше некуда, выше только звёзды.

Эта актриса обладала такой невероятной энергетикой, что рядом с ней легко было потеряться. Не терялся, пожалуй, только Вячеслав Тихонов. Удивительный актёр: тихий, интеллигентный, очень скромный, но обладающий такой харизмой, что его нельзя было не заметить. Даже если с ним рядом сама Мордюкова. С Тихоновым я тоже имел счастье сидеть за одним столом: Леонид Ярмольник рассказывал ему анекдоты о Штирлице, а Тихонов записывал их в тетрадочку и улыбался…

Но вернёмся всё-таки к тому памятному застолью с Нонной Викторовной. Не знаю, почему, но когда я увидел её за столом, мне стало сразу как-то неуютно в моей джинсовой курточке, которая никак не соответствовала торжественному моменту. А потому через несколько минут я поднялся из-за стола, пошёл в свой номер и переоделся в приличный костюм.

Вечер прошёл замечательно. Нонна Викторовна много смеялась, шутила, рассказывала актёрские байки… А в конце вечеринки подарила мне матрёшку со словами: «Это вам, Ивар. За наш прекрасный роман». Она заметила, что я переоделся, и поняла, почему и ради кого я это сделал.

Ивар Калныньш: прямая речь

«Зачем и для чего я взялся за эту книгу? Для того, чтобы переквалифицироваться из актёров в литераторы? Ни в коем случае. Ради заработка или амбиций? Опять мимо! Я точно знаю, что не всё в этом мире измеряется деньгами, и чувствую себя вполне реализованным человеком. Для того, чтобы разобраться в себе? Но я против душевного стриптиза перед публикой. Для исповеди существует церковь, а все свои грехи я знаю…

Я взялся за эту книгу для того, чтобы вспомнить всех, кто мне дорог. Людей, которые ныне здравствуют и которых уже нет с нами. Всех, кого я люблю или любил. Всех, кому благодарен за то, что моя жизнь сложилась так, а не иначе».

Трагеди клаб — Латвия Следующая публикация:

Бездомных не бросают зимой!